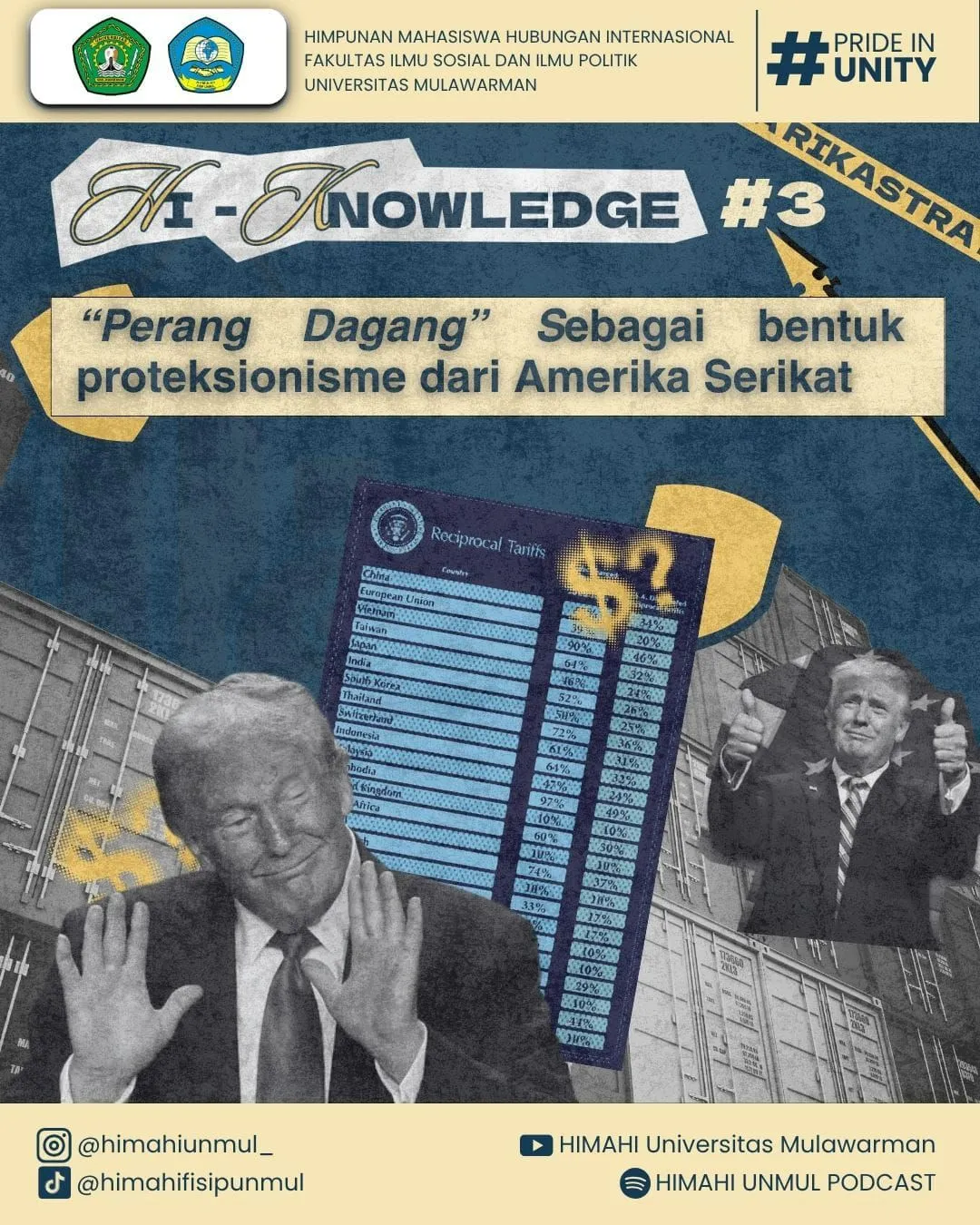

Perang dagang sebagai bentuk proteksionisme dari amerika serikat

Perang dagang sebagai bentuk proteksionisme dari amerika serikat

Perang dagang merupakan suatu bentuk konflik ekonomi antarnegara yang ditandai dengan saling memberlakukan hambatan perdagangan seperti tarif tinggi, kuota impor, atau pembatasan investasi. Tujuan dari tindakan ini umumnya adalah untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing yang dianggap tidak adil atau merugikan, namun kerap kali justru memicu aksi balasan dari negara mitra dagang, sehingga menimbulkan eskalasi ketegangan ekonomi. Dalam situasi ini, masing-masing negara cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme, yaitu strategi untuk membatasi impor dan mendorong produksi dalam negeri. Selama era Perang Dingin, Amerika Serikat dikenal sebagai promotor utama perdagangan bebas. Negara ini mendorong liberalisasi ekonomi global, salah satunya dengan mendukung pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, sebagai penerus GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). WTO berperan sebagai badan pengatur perdagangan internasional yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka.

Pada awal dekade ketiga abad ke-21, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tiongkok juga menjadi pusat akumulasi modal global atau, dalam gambaran populernya, “lokomotif ekonomi dunia”, yang menyumbang 28% dari seluruh pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dalam kurun waktu lima tahun dari 2013 hingga 2018, dua kali lipat lebih besar dari AS, menurut IMF.

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mengalami normalisasi pada tahun 1979, di tengah upaya Tiongkok melakukan reformasi ekonomi dan keterbukaan di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Sejak saat itu, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara berkembang pesat, terutama setelah dukungan Amerika terhadap aksesi Tiongkok ke WTO pada tahun 2001. Masuknya Tiongkok ke dalam WTO menandai integrasi penuh negara tersebut ke dalam sistem perdagangan global, dan memicu lonjakan besar dalam ekspor Tiongkok ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat.

Namun, hubungan dagang yang semula saling menguntungkan itu mulai memburuk sejak tahun 2018, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, subsidi industri dalam negeri, dan manipulasi mata uang. Sebagai respons, Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap produk impor dari Tiongkok senilai lebih dari USD 550 miliar, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa terhadap lebih dari USD 185 miliar produk Amerika.

Konflik ini dikenal sebagai perang dagang AS-Tiongkok, dan menjadi salah satu ketegangan ekonomi terbesar dalam sistem global modern. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh rantai pasok internasional, pasar finansial global, dan negara-negara lain yang bergantung pada perdagangan dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut. Perang dagang ini menyoroti tantangan globalisasi dan menandai pergeseran dari era perdagangan bebas menuju potensi era baru proteksionisme strategis di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

Konsep Proteksionisme

Proteksionisme merupakan sebutan untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk membantu produsen-produsen komoditas domestik dalam industri tertentu, dengan cara mempengaruhi komoditas asing. Misalnya, jika produsen produk tekstil lokal Indonesia mengalami kesulitan bersaing dengan produk-produk impor. Pemerintah Indonesia bisa membuat kebijakan regulasi ketat atau kenaikan bea cukai pada produk tekstil impor yang akan mengurangi tekanan pada industri tekstil lokal.

Akan tetapi, proteksionisme tidak hanya terbatas dari bentuk tarif atau tarif saja. Bentuk-bentuk proteksionisme sangat beragam, seperti:

- Pajak/tarif pada komoditas impor yang terus dilakukan sampai melanggar batas yang ditetapkan GATT.

- Penetapan kuota atau batas jumlah komoditas-komoditas impor yang bisa dijual dalam pasar dalam negeri.

- Penetapan kebijakan regulasi yang menghalangi masuknya komoditas impor ke dalam pasar luar negeri, regulasi ini bisa dalam bentuk persyaratan, spesifikasi, dan standar yang harus dimiliki oleh komoditas impor.

- Pemberian subsidi kepada produsen domestik yang bisa dilakukan dalam bentuk pengurangan pajak atau pembayaran uang tunai, bentuk proteksionisme ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan produsen domestik agar bisa bersaing dengan produk impor.

- Mengatur mata uang untuk membatasi penggunaan mata uang asing atau mengatur jumlah transaksi yang ada, dengan meningkatkan harga untuk komoditas impor atau menurunkan komoditas lokal.

Dalam bidang perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan proteksionisme merupakan suatu hal yang selalu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Negara-negara yang melakukan proteksionisme mengatakan bahwa proteksionisme harus dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari ancaman kompetisi asing yang tidak seimbang. Sedangkan negara-negara yang mendapatkan tarif dan regulasi proteksionis dari mitra dagangnya cenderung menganggap kebijakan tersebut sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Mereka menilai bahwa tarif tinggi, kuota impor, dan regulasi ketat dapat merugikan eksportir mereka, mengganggu arus barang dan jasa, serta menciptakan ketegangan dalam hubungan ekonomi bilateral maupun multilateral. Dalam jangka panjang, praktik proteksionisme ini dinilai dapat memicu tindakan balasan (retaliasi) dan menyebabkan perang dagang yang merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun proteksionisme bisa memberi manfaat jangka pendek bagi negara penerapnya, dampaknya terhadap kestabilan sistem perdagangan global seringkali menjadi perdebatan di berbagai forum internasional seperti WTO.

Proteksionisme dan Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang yang dilakukan AS dan Tiongkok merupakan sebuah bentuk eskalasi dari kebijakan-kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh kedua negara. Peristiwa ini sendiri dimulai ketika presiden Amerika Serikat, Donald Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor 10% terhadap komoditas-komoditas Tiongkok. Tindakan ini dibalas Tiongkok dengan menaikkan 15% tarif pada komoditas strategis seperti batubara, Liquified Natural Gas (LNG), dan minyak mentah. Hal ini berlanjut dengan tindakan kenaikan tarif balasan hingga pada saat dimana AS memberikan 145% tarif pada komoditas Tiongkok, sedangkan Tiongkok memberikan 124% untuk komoditas AS.

Dampak proteksionisme yang berujung pada perang dagang ini sangat luas. Tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam pasar keuangan, mengurangi investasi internasional, dan menekan daya beli konsumen akibat kenaikan harga barang impor. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini menjadi sebuah tantangan serius, karena mereka rentan terhadap goncangan dari lingkungan eksternal dan sangat bergantung pada akses pasar global yang stabil.

Penutup

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah salah satu bentuk nyata dari kebijakan proteksionis modern saat ini, yang di mana negara-negara besar menggunakan berbagai bentuk kebijakan proteksionisme ini seperti tarif impor tinggi, kuota, dan juga regulasi ketat untuk melindungi industri dalam negeri mereka dari industri luar. Meskipun proteksionis ini mempunyai tujuan untuk menjaga ekonomi negara mereka, tetapi hal ini sering menimbulkan ketegangan antar mitra dagang, seperti yang kita lihat dalam eskalasi tarif antara AS dan Tiongkok sejak tahun 2018.

Yang dulunya AS sebagai penggerak utama perdagangan bebas, kini mulai beralih dengan pendekatan proteksionis strategis yang dimana hal tersebut sebagai respon terhadap Tiongkok yang mendominasi ekonomi dan praktik dagang saat ini yang dianggap tidak adil oleh AS. Perang dagang ini tidak hanya berdampak ke kedua negara tersebut, tetapi juga berdampak ke banyak hal seperti mengganggu sistem perdagangan global, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian di pasar internasional saat ini.

Untuk Indonesia sendiri yang merupakan salah satu negara berkembang saat ini, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri karena negara ini sangat bergantung pada kestabilan perdagangan global. Oleh karena itu, walaupun proteksionisme bisa memberikan keuntungan tetapi hanya jangka pendek, dan dalam jangka panjang kebijakan ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dan kerugian tidak hanya di kedua negara tersebut tetapi juga ke negara-negara lain yang cukup bergantung pada perdagangan global ini.

Indonesia tidak bisa hanya bersikap pasif ketika menghadapi dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tindakan yang harus dilakukan oleh Indonesia harus strategis, seperti diversifikasi pasar ekspor, penguatan hilirisasi industri, diplomasi ekonomi yang proaktif, hingga investasi besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus membangun ketahanan ekonomi nasional dengan memperkuat industri dalam negeri, modernisasi infrastruktur, dan juga perlindungan terhadap keamanan siber dan rantai pasokan strategis. Tetapi, upaya ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi sebagai kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing nasional di tengah gejolak ekonomi global. Adanya tindakan yang tepat dan komitmen bersama, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan momentum ini untuk melompat lebih tinggi menuju ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abboushi, S. (2010). Trade protectionism: reasons and outcomes. Competitiveness Review, [online] 20(5), pp.384–394. Tersedia di: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10595421011080760/full/html.

Anisa (2023). From Partnership to Rivalry: China and the USA in the Early Twenty-First Century | Focus on the Global South. [online] Focusweb.org. Tersedia di: https://focusweb.org/from-partnership-to-rivalry-china-and-the-usa-in-the-early-twenty-first-century/.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2025). Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia. [online] Kemhan.go.id. Tersedia di: https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html.

Siripurapu, A., Berman, N. & Fong, C. (2024). The Contentious US-China Trade Relationship. [online] Council on Foreign Relations. Tersedia di: https://www.cfr.org/backgrounder/contentious-us-china-trade-relationship.

Copyright 2023 |Universitas Mulawarman